���芠�H���q�͔��d���̒n�k��̏��ɂ��āi��P�P��j

�|�@

11��8���܂ł̓_���E�����ȂǂɌW��o�ߕ� �@�| |

�����P�X�N�P�P���P�Q��

�����O ��

���{���q�͋Z�p���� |

|

| �@ �{��11��ł́A��10��Ɉ��������A�n�k��̔��芠�H���q�͔��d���̏Ⓦ���d�͂��܂ފW�@�ւ̎�g�݁E�������ɂ��Đ������Љ��B |

|

| �P�D |

���q�F�����̉����]���ɂ��� |

| |

�@ 10��23���ɊJ�Â��ꂽ�A���������G�l���M�[������q�͈��S�E�ۈ�����ϐk�E�\���v���ψ���\�����[�L���O�O���[�v�i��U��j�ɂ����āA�����d�͇���茴�q�F�����̉����]���ɂ��Ă̐������s��ꂽ�B

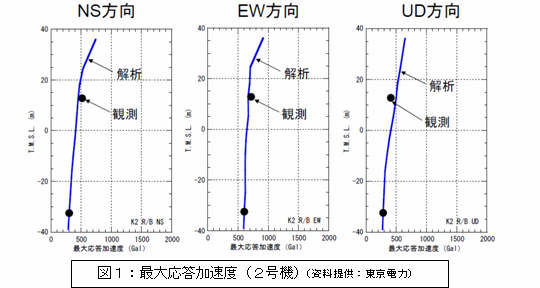

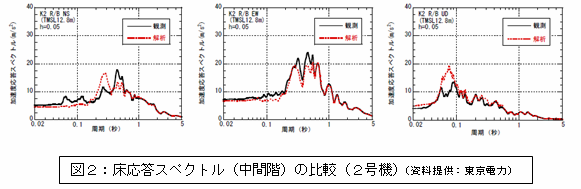

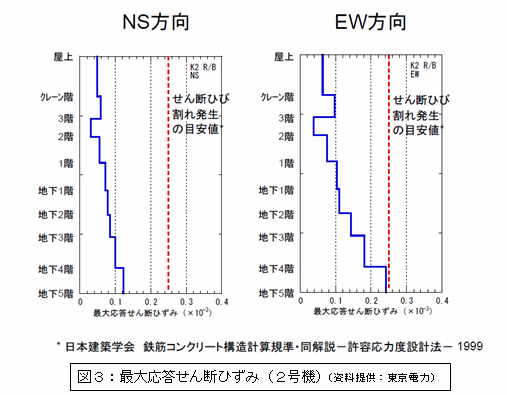

�@ ����̕]���ł́A�n�k�ϑ��L�^����A���������̍Č��̃V�~�����[�V������͂��s���A�������ɂ������q�F�����̍ő剞������f�Ђ��݂��Z�o���A����f�Ђъ��ꔭ���̖ڈ��l�i���{���z�w��S�R���N���[�g�\���v�Z��E������\���e���͓x�v�@�\1999�j�Ƃ̔�r���s��ꂽ�B

|

| �i�P�j |

���q�F���������̍Č��V�~�����[�V���� |

| |

�@ �ȉ��̏����������I�ɍl���������ʁA���������̍Č��V�~�����[�V�������ʂ͒n�k�ϑ��L�^�Ɣ�r�I�ǂ���v�����B |

| |

�@ |

|

�R���N���[�g�̃����O���̐ݒ� |

| |

�A |

|

������]������ǂ̐ݒ�i�u���{���z�w��@�S�R���N���[�g�@�\���v�Z��E������\���e���͓x�v�@�\1999�v19���̋L�ڂ����ǂƂ����B�j |

| |

�B |

|

�������Ӓn�� |

| �i�Q�j |

���q�F�����̍ő剞������f�Ђ��ݕ]�� |

| |

�@ �Č��V�~�����[�V�����̏�����p���Č��q�F�����̍ő剞������f�Ђ��݂��Z�o�����Ƃ���A���ׂĂ̌��q�F�����ɂ��Ă���f�Ђъ��ꔭ���̖ڈ��l��������Ă���A�e���͈͓��ɔ[�܂��Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B����ɂ��ẮA�v�f�̈ψ���������ʂ�ے肷��悤�ȑ傫�Ȉ٘_�͏o����Ȃ������B |

| �i�R�j |

�����d�͂̕]�����ʂ̂܂Ƃ߂Ɠ��ʂ̎�g�� |

| |

�� |

|

�n�k���̎���܂�����͌��ʂ́A�n�k�ϑ��L�^���r�I�ǍD�ɍČ����邱�Ƃ��o�����B�i�v���ɑz�肵���l�������Ƃ��傫�������Ă���2���@�̗��}1�A2�Ɏ����B�j |

| |

�� |

|

��͌��ʂ̍ő剞������f�Ђ��݂ɂ��A���q�F�����͂����ނ˒e���͈͂ɂ��邱�Ƃ������ꂽ�B�i2���@�̗��}3�Ɏ����B�j |

| |

�� |

|

����A���ݎ��{���̂Ђъ��꒲���ȂǓ_�����ʂƏƂ炵���킹�A�����̌��S�����m�F����\��B |

|

|

|

|

|

|

|

| �Q�D |

��ȓ_���E������ |

| |

�@ ���݁A���芠�H���q�͔��d���ł́A�@�퓙�̏ڍׂȓ_���E������Ƃ��v��I�ɐi�߂��Ă���A�_�����ʂɂ��ẮA�Z�܂莟��A�����d�͇������\����Ă���B�ʓY����ȓ_���E������Ƃ̎��сE�v��̈ꗗ�������B

�@ ����܂ł̓����d�͇��̌��\�����Ȃǂ��画�f����ƁA�_���E������Ƃɂ����Đ[���Ȕ�Q�͔F�߂��Ă��Ȃ��B���̂悤�ȏ̒��ŁA��������ڂ����������̓_�����ʂɂ��Ĉȉ��ɋL���B

|

|

| �i�P�j�|�P�@7���@�̐��R��ɂ��� |

| |

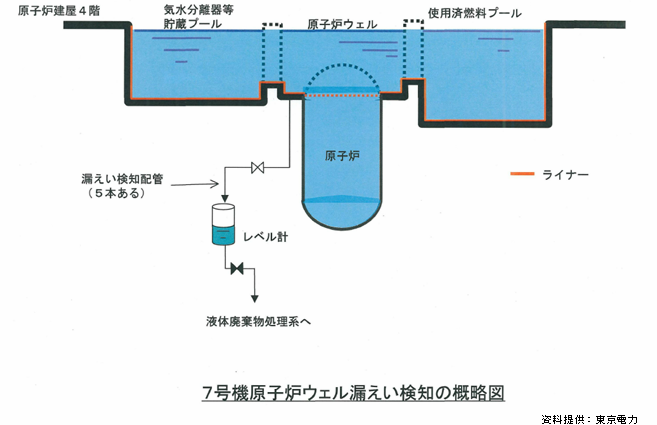

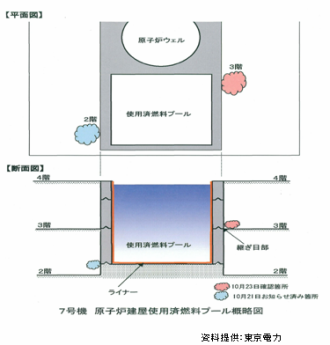

�@ 7���@���q�F�͕���19�N10��8���ɐ������Ƃ��������Ă������A���̌�A�ȉ��̂ɂ��݂₵�ݏo�����m�F���ꂽ������������ʂł���A�O���ւ̕��˔\�̉e���͂Ȃ������B |

|

���D |

���q�F�E�F�����C�i�[�h�������̌��m�ɂ��� |

|

|

�@ ���q�F�E�F�����C�i�[�ɂȂ���z�ǂ̃��x���v���ɐ������܂��Ă��邱�Ƃ��m�F����A�X���Ď��ƂƂ��ɐ��̕��͂����{�����Ƃ���A���ʂ̕��ː������i�A���`����124�j�����o���ꂽ�B

�@

�����́A���q�F�㕔�̐�����ɔ������̈ꕔ�����C�i�[��ʂ��ă��x���v�ɗ������A���o���ꂽ���̂Ɛ��肳���i���}�Q�Ɓj�B

�@

����ɂ��O���ւ̕��˔\�̉e���͖��������B

�@

���݁A���C�i�[��_�����ł��邪�A����܂ŁA�R�����ɂȂ�������ȃL�Y��2�ӏ��m�F����Ă���B�m�F���ꂽ���̉���C��A�F���_�����s���\��B

|

|

|

|

|

���D |

���q�F�����Ǘ�����2�K�ɂ����鐅�R��ɂ��� |

|

|

�@ ���q�F�����Ǘ�����2�K�̕ǖʂ̔��ׂȂЂт���̐��̂ɂ��݂���я��ʂ̐����܂肪�������ꂽ�B�܂��A�R�������̕��͌��ʂ���́A���ʂ̕��ː������i�R�o���g60�A�Z�V�E��137�j�̌��o���m�F���ꂽ�B

�@

�R�����ʂ�6.5���b�g���A���˔\�ʂ�250�x�N�����ł���̓��h������̖�30cc�ɑ�������B

�@

���̘R�������͊Ǘ������ɂƂǂ܂��Ă���A�O���ւ̕��˔\�̉e���͂Ȃ������B

|

| |

|

�@ �����d�͇��ł́A�R�����̓E�F���̐������ɔ������ʒቺ�ƂƂ��Ɍ������Ă��邱�Ƃ���A���q�F�E�F���̘R�������̉�荞�݂ł���Ɛ��肵�Ă���A����E�F���̒������s���i�Y�t�H���\�Q�Ɓi�o�W�F�����d�̓v���X�����[�X�j�j�A�R�����ӏ�����肷��\��i�E�}�Q�Ɓj�B |

| |

|

| |

���D |

���q�F����3�K�k�����ʃR���N���[�g�p���ڕ��ɂ����鐅�̂��ݏo�� |

| |

|

�@ ���q�F����3�K�k���̏��ʃR���N���[�g�p���ڕ��ɋ͂��Ȑ��̂��ݏo�������邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B���̕��͌��ʂɂ��ƁA���ʂ̕��ː������i�R�o���g60�j�����o���ꂽ�B�R�����ʂ͖�200cc�A���˔\�ʂ͖�0.8�x�N�����ł���̓��h������̖�0.1cc�ɑ�������i�E�}�Q�Ɓj�B

�@ ���̘R�������͊Ǘ������ɂƂǂ܂��Ă���A�O���ւ̕��˔\�̉e���͂Ȃ������B |

|

|

|

|

|

�i�P�j�|�Q�@���ː��������܂ގg�p�ϔR���v�[�����̑�^�����̏m�F |

�@ �V���@���q�F�E�F�����C�i�[�h�����ւ̐��̗������Ɋւ��钲���̈�Ƃ��āA�S���@�̕��ː��������܂ގg�p�ϔR���v�[�����̑�^�����̏m�F�����{����Ă���i�m�F�ꗗ�\�͓Y�t�̂Ƃ���i�o�W�F�����d�̓v���X�����[�X�j�j���A�����_�ɂ����āA7���@�ȊO�ł́A���q�F�E�F�����C�i�[������̘R�����������L�ӂȐ��R�ꓙ�͊m�F����Ă��Ȃ��B

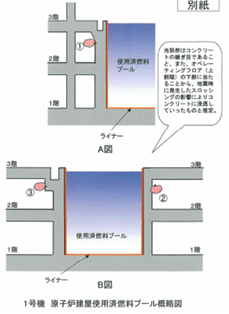

�@ �Ȃ��A1���@�ɂ��Ă͌��q�F�I�y���[�e�B���O�t���A�̉����ɂ�����g�p�ϔR���v�[���̃R���N���[�g�ǂɁA�X���b�V���O�ɂ�肠�ӂꂽ���i��4��Q�Ɓj���Z���������̂Ɛ��肳�����ʂ̐��̂ɂ��݂��m�F����A����̌��ʁA���ʂ̕��ː����������o���ꂽ���Ƃ���A�����d�͇��ł͈��������Ď����邱�ƂƂ��Ă���i���}�Q�Ɓj�B

�����F�����d��

|

|

| �i�Q�j7���@����_�̈��������s�ǂɂ���

|

| |

�@ 7���@��10��11�����R�����o����Ƃ��s���Ă������A�R�������o������̐���_�̈���������Ƃ̍ۂɁA1�{�̐���_�����������Ȃ��Ƃ������ۂ����������B

�@

���Y����_�ɗאڂ���R���͂��ׂĎ��o���ς݂ł���A����_�͎x������ɂ���Ĉ��肵�Ďx������Ă��邱�Ƃ���A���S��̖��͖��������B

�@

�����������ł��Ȃ���������_�ɂ��ẮA�z�肳���s��ɑ��Ă��炩���ߒ�߂�ꂽ�菇���ɂ��A�����������Ƃ��ł��Ă���B�܂��A11��3������7���ɂ����čs��ꂽ����_�쓮���u����_���ɂ����āA���r�����X�V�[��������у��b�`�@�\���̐��@���蓙�ڍד_���]�������{���ꂽ���A�����̓���ɂȂ���悤�Ȉُ�͊m�F����Ă��Ȃ��B

�@

�����͒����������A�ēx�̃X�N�����ɂ��������������Ƃ���A����_�쓮�@�\�̈ꎞ�I�Ȗ��C��R�̑������v���Ƃ��čl������B�����d�͂ł́A����܂ł̒������ʂ���A����̎��ۂ͈�ߐ��̂��̂ł���Ɛ��肵�Ă��邪�A����A�O�̂��ߌ��q�F���̋@��i����_�E�R���x������E�ē��ǁj�_�������{���邱�Ƃɂ��Ă���B

�@ �_���X�P�W���[���͕ʓY�i�o�W�F�����d�̓v���X�����[�X�j�̂Ƃ���ł���B |

|

|

|

* |

���炩���ߒ�߂�ꂽ�菇

�@ ���Y����_�́A�ʏ�̈��������E�}������́u�d���v�ɂ��s���A�ً}�}���i�X�N��������j�́u�����v�ɂ��s���d�g�݂ƂȂ��Ă��邪�A����_���쓮������@�B�̍\����z�肳���s��ɂ��āA���炩���ߕ������邽�߂̎菇���߂Ă���B

�@ ����́A���Y����_��ʏ�̈�����������i�d���j���s������A�X�N�������Ɠ��l�̐����������đS�}�����s���A�ēx�ʏ�̈���������������{����

|

|

| �i�R�j�^�[�r�������m�F�ɂ��� |

| |

�@ �S�v�����g�Ƃ��S�Ԏ����J�����A�ڍד_����ʓY�̍H���i�o�W�F�����d�̓v���X�����[�X�j�̂Ƃ�����{����\��B

�@ �n�k���������A��~���ł�����6���@�ɂ���10��11������10��25���܂œ����m�F���s��ꂽ�B���ꂪ���߂Ẵ^�[�r�������m�F�ł���B |

| ��6���@�^�[�r���̐ڐG���ɂ��ā� |

| |

�@ �m�F�̌��ʁA�e���ɐڐG�����F�߂�ꂽ���A��������y���Ȃ��̂ł���A�����╔�i��ւ��ɂĕ����̗\��ł���B��̓I�ɂ͈ȉ��̂Ƃ���B |

|

�� |

�����^�[�r���y�ђሳ�^�[�r���̓����A�×��Ɍ��c����x�̌y���ȐڐG�����m�F���ꂽ�B���̐ڐG���͋@�\�ɉe��������̂ł͂Ȃ����A�O�̂��ߍ���ڍד_�����ɔ�j�������{����\��B |

|

�� |

���ꂪ����ꂽ��^�[�r���X���X�g����I�C���V�[�������O�́A�V�K��ւɂĕ����\��B |

|

�� |

���̑��A�����^���A�O�����h�p�b�L���A����t�B���A�_�C���t�����m�Y���p�b�L���ɐڐG�����݂���ꂽ���A��������ڐG�̒��x�͌y���ł���@�\�ɉe��������̂ł͂Ȃ��A�����Ⴕ���͕��i�����ɂĕ�������\��B |

|

| �i�S�j���d�������̌X�Εω��ɂ��āi���ԕj

|

| |

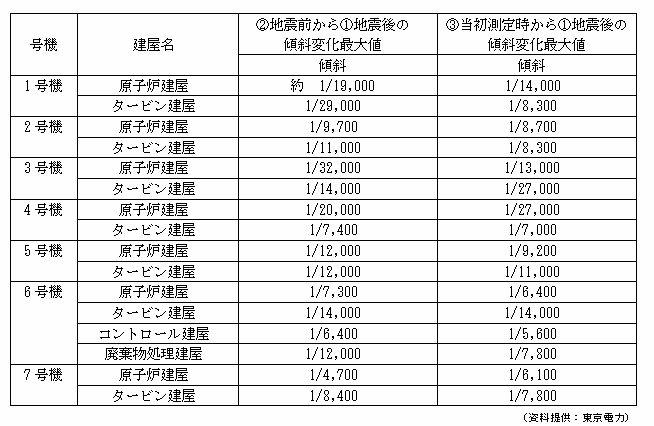

�@�����X�Εω��͉��\�̂Ƃ���̌��ʂƂȂ�A�����ɍ\����e����^����悤�ȑ傫�ȌX�͔������Ă��Ȃ��B�����X�͒������E�l�i0.5�`1.0�~10-3rad�i1/2,000�`1/1,000�j�F�u�펞�̉��d�ɑ��钾�����E�l�̖ڈ��v���z��b�\���v�w�j�@2001����i���{���z�w��j�j�ɑ��\��������Ă���Ɣ��f�ł���B

�@�������A����̒n�k�ō��y�n���@�̐����_����Ђ������߁A�b��I�Ɍ������Œ�_�Ɖ��肵�Ă���A��ΓI�Ȓ����A���N�͌��i�K�ł͔��f�ł��Ȃ��B�܂��A����̑��ʂ�4�����ʂł���A100m���x��6mm�̋��e�덷�������B

|

| |

|

|

|

|

| |

�ȏ� |