柏崎刈羽原子力発電所の地震後の状況等について(第10報)

- 10月5日までの全体状況に係る経過報告 - |

平成19年10月9日

改訂0 版

日本原子力技術協会 |

|

| 本第10報では、地震後の柏崎刈羽原子力発電所の状況や東京電力を含む関係機関の取組み・動向等について、8月10日に第6報にて報告した以降の全体像について整理し紹介する。 |

|

| 1. |

主な点検・復旧状況 |

| (1) |

全体状況 |

|

現在、柏崎刈羽原子力発電所では、機器等の詳細な点検・復旧作業が計画的に進められており、点検結果については、纏まり次第、東京電力より公表されることになっている。

別添に主な点検・復旧作業の全体状況を示す。

|

|

| (2) |

炉内点検 |

|

a. |

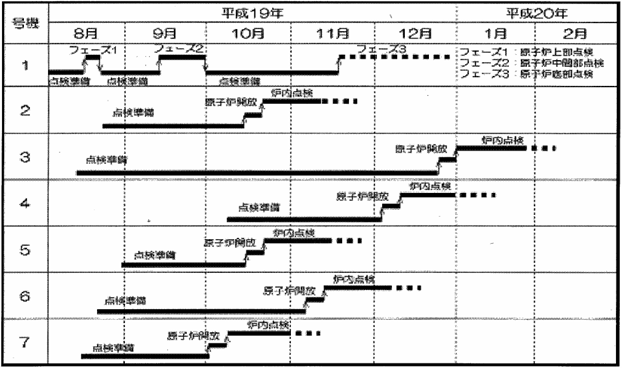

点検全体工程(計画):9月6日東京電力プレスリリース資料より抜粋 |

|

|

|

|

b. |

1号機炉内点検状況 |

|

<フェーズ1(原子炉上部点検)> |

|

|

8月21日~23日にかけて実施した結果、損傷・変形・脱落などの異常は確認されなかった。 |

|

<フェーズ2(原子炉中間部(炉心部)点検)> |

|

|

9月14日~10月1日にかけて実施した結果は以下の通りであった。 |

| |

|

・ |

原子炉上部(フェーズ1での確認部分以外)及び原子炉中間部、並びに定期検査のために取り外して機器仮置きプールに仮置きしていた蒸気乾燥器については、損傷・変形・脱落などの異常は確認されなかった。 |

| |

|

・ |

蒸気乾燥器と同様に定期検査のために取り外し、機器仮置きプール内に仮置きしていた気水分離器について点検した結果、仮置き用の脚部(4本中4本)と原子炉内へ設置する時に位置を決めるためのガイドピン(2本中2本)に変形を確認した。仮置き用の脚部とガイドピンは、気水分離器の補助的な設備であり、機能や構造に影響するものではない。 |

| |

|

|

(*) |

仮置き用の脚部の曲がりについては、平成15年5月に発生した宮城県沖の地震の際に東北電力・女川及び東京電力・福島第一で、また、平成19年3月に発生した能登半島地震の際に北陸電力・志賀でも確認されている。 |

| |

|

・ |

また、気水分離器の仮置き用脚部の変形に伴い機器仮置きプールの床面にキズが確認されているが、当該箇所からの水漏れは確認されていない。 |

|

<フェーズ3(原子炉底部点検)> |

|

|

10月2日より点検準備に入っている。 |

|

|

c. |

7号機の準備状況 |

|

|

10月2~8日にかけ原子炉開放作業を実施し、その後、フェーズ1、2点検を開始予定。 |

|

| 2. |

不適合管理状況(中越沖地震に係るもの) |

|

東京電力では、発電所における不適合管理状況を6グレード(As~対象外)に分類して定期的に公表しており、9月26日までの不適合の審査状況は以下の通りである。地震の影響による不適合事象は2,850件にのぼるが、そのほとんどがCグレード以下の軽微な事象となっている。 |

| グレード |

該 当 項 目 |

不適合の件数 |

備 考 |

| 7月 |

8月 |

9月1日

~26日 |

| As |

法令、安全協定に基づく報告事象(プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象 等) |

10 |

0 |

0 |

・オペレーティングフロアおける水溜り

・3号機所内変圧器火災 等

|

| A |

品質保証の要求事項に対する重大な不適合事象(定期検査工程へ大きな影響を与える事象 )等 |

33 |

1 |

0 |

・主排気筒接続ダクトのズレ

・消火系配管の損傷 等

|

| B |

国の検査等で指摘を受けた不適合事象(運転監視の強化が必要な事象 等) |

28 |

5 |

0 |

・ブローアウトパネルの外れ 等 |

| C |

品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 等 |

562 |

277 |

46 |

|

| D |

通常のメンテナンス範囲内の事象 等 |

841 |

932 |

109 |

|

| 対象外 |

消耗品の交換等の事象 等 |

4 |

1 |

1 |

|

| 合 計 |

1,478 |

1,216 |

156 |

|

|

| |

|

|

(注) |

Cグレードの適用例としては、「ポンプメカニカルシールの漏えい」や「通路窓ガラスの破損」(人的安全に関わる事象)等が、Dグレードの適用例としては、「弁シートパスで、増し締め等により補修可能なもの」等が挙げられる。

|

|

| 3. |

地質調査について |

|

東京電力では、柏崎刈羽原子力発電所に関し、海上音波探査に加えて、発電所の周辺陸域における地質調査の範囲を拡げて地下探査等を実施することにした。

今回の調査範囲は、発電所の周辺陸域に加え、長岡平野西緑断層帯を含む陸域を対象とし、地下探査等により地下構造を評価することで、改めて活断層の確認及び評価を行うことにしている。

また、発電所敷地内においては、ボーリング調査等を実施し、敷地内の深部を含む地下構造の確認および評価を行うとともに、採取した試料から地震後の地盤の性質を確認することで、沈下や液状化などについても評価を行うことにしている。 |

|

| 4. |

電力各社の動き |

|

電力各社は、耐震安全性評価とは別に、柏崎刈羽原子力発電所の原子炉建屋基礎マット上で観測した本震の地震記録データと所有する原子力発電所の設計に用いている地震動のデータを比較し、「止める」「冷やす」「閉じ込める」ための安全上重要な設備への影響について検討してきた。

9月20日、電力各社は、所有する原子力発電所の「止める」「冷やす」「閉じ込める」ための安全上重要な設備において、安全機能は維持されるものと考えている旨の概略検討結果をとりまとめ、経済産業省へ報告した。

本報告に対し、同日、保安院は、「安全上重要な機能を有する主要な施設が評価対象設備として選定されている」「当該施設の安全機能の評価に用いられた検討方法は妥当である」旨の見解を示した。

|

|

| 5. |

関係機関の取組み・動向等 |

| (1) |

経済産業省(原子力安全・保安院) |

|

a. |

「中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会」における検討 |

|

|

中越沖地震が発電所に及ぼした具体的な影響に係る事実関係の調査を行うとともに、当該地震を踏まえた国及び原子力事業者の今後の課題と対応について取りまとめるため、本委員会を設置した。

以下に示す具体的事項について傘下WG等にて検討を進め、当委員会として報告を受けつつ審議を行っている。9月12日には第3回目会合が開催された。 |

|

|

|

|

|

<中越沖地震における原子力施設に関する自衛消防及び情報連絡・提供に関するWG> |

| |

|

・ |

自衛消防体制 |

| |

|

・ |

事業者の情報連絡体制 |

| |

|

・ |

災害時等における初動、準備体制 |

| |

|

・ |

自治体、国民等への情報提供 |

|

|

<耐震・構造設計小委員会> |

| |

|

・ |

今回の地震に係る関係機関の調査・研究データ、地震動の観測データ、設計時の調査データ等をもとに、各号機の原子炉建屋基礎版等において今回の地震による観測値が設計値を上回った要因について検討 |

| |

|

・ |

今回の地震による柏崎刈羽原子力発電所への影響の検討 |

| |

|

・ |

柏崎刈羽原子力発電所の今後の耐震安全性評価に反映すべき事項等の検討 |

| |

|

・ |

原子力発電所の耐震安全性確保の観点から、今回の地震から得られる知見を整理し、他の原子力発電所に反映すべき事項を検討 |

|

|

<運営管理・設備健全性評価WG> |

| |

|

・ |

震災直後の運転管理について |

| |

|

・ |

設備健全性の評価 |

|

|

|

b. |

火災対策室の設置 |

|

|

消防庁と協力して、原子力発電所における実効的な防火対策、火災への対応対策を早急にとりまとめるとともに、電力会社等にその対応を指導するため、原子力防災課に火災対策室を設置した。

9月20日に開催された「自衛消防及び情報連絡・提供に関するWG」では、「即応能力」「消火能力」「活動持続能力」を考慮した自衛消防体制の強化策(ソフト面、ハード面)に係る方針が火災対策室から示された。

|

|

|

| (2) |

原子力安全委員会 |

|

原子力安全基準・専門部会に「火災防護対策分科会」を設置し、火災防護指針の見直しを含めた地震時火災防護対策の在り方に関して検討が開始(第1回会合:9月25日)された。 |

|

|

| (3) |

国際原子力機関(IAEA) |

|

8月18日、国際原子力機関(IAEA)より、8月6日~10日に行われたIAEA調査団調査の報告書が発表された。概要は以下の通りであった。

|

|

<IAEA調査団報告書の概要> |

| |

|

a. |

運転中の炉は安全に自動停止し、全ての炉は地震中及び地震後ともに安全であった。また、3つの基本的安全機能(止める、冷やす、閉じこめる)は確保された。 |

| |

|

b. |

極めて微量な漏洩があったが、これによる個人の被ばく量は規制値に比べて大変低いと評価される |

| |

|

c. |

安全に関連する構造、システム及び機器は大地震であったにも関わらず、予想より非常に良い状態であり、目に見える損害はなかった。この理由として、設計プロセスの様々な段階で設計余裕が加えられていることに起因していると考えられる。 |

| |

|

d. |

新耐震設計審査指針に従った再評価においては、今回の地震の影響や発電所の下に活断層がある可能性を考慮して実施される必要あり。 |

| |

|

e. |

各機器は通常運転では機能するであろうが隠れたダメージを受けているかもしれないことを考慮すべき。 |

|

|

| (4) |

関連学会の動き |

|

9月11日、日本機械学会2007年次大会において、「緊急フォーラム 新潟県中越沖地震-柏崎刈羽原子力発電所で何が起こったのか-」が開催され、東京電力より地震の概要と運営管理・設備健全性への影響について説明があり、活発な質疑応答がなされた。

また、9月28日、日本原子力学会2007年秋の年会において「中越沖地震・柏崎刈羽原子力発電所の安全に関する報告会」が開催され、各種発表がなされた中で、「想定を大きく上回る地震動を受けたにも拘わらず、原子炉の安全機能が維持された理由」として、以下の通り注目される意見が出された。

|

| |

|

a. |

耐震以外の要求(遮蔽、内圧保持など)から、原子炉施設は強度が大きい |

| |

|

b. |

耐震、機械設計には、安全側の設計をしている |

| |

|

c. |

実際の余裕は、加震実験などから、数十倍あるのではと推定 |

|

|

| 6. |

日本原子力技術協会の取り組み |

|

8月10日に第6報として紹介した以降の当協会の主な活動としては、海外の関係機関への訪問による説明(第7、9報参照)の他、想定を上回る地震に際して発電所重要機器の健全性を評価検討するために、当協会内に「中越沖地震後の原子炉機器の健全性評価委員会」(主査:野本敏治 東大名誉教授)を設置した。

9月26日には第1回目の委員会を開催し、構造強度・検査・耐震など専門技術分野の委員と電力・メーカなど関係者、併せて約60名が出席し検討を開始した。今年度末を目途に、毎月1回の頻度で開催する予定。

|

|

<実施内容> |

| |

|

① |

地震荷重を受けた後の機器の健全性評価の考え方、評価手法の検討を行う。 |

| |

|

②

|

個別機器の地震による損傷状況を評価するとともに、解析等により機器・部材の健全性を評価する。併せて耐震設計の有する裕度についての予備的な評価を行う。 |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

以上 |

| |